子どもは日々成長し、動きも活発になっていきます。好奇心いっぱいで行動範囲も広がる一方で、思わぬ事故につながることもあります。それは子どもが起きている間に限ったことではなく、寝ている間も窒息や転落など、さまざまな事故が起こっています。

ここでは、東京都が行った調査研究をもとに、子どもの安全な睡眠環境づくりについて一緒に考えてみましょう。

子どもの睡眠環境での事故の実態とは

乳幼児が睡眠中に事故に遭う場所として、最も多いのが「寝室」です。特にベッドでの事故が多く見られますが、ソファや布団でも事故は起こっています。

事故の原因として多いのは、寝返りによるベッドからの「転落」、そしてやわらかい寝具などが口や鼻を覆ったり、コード類が首に絡まったりすることで起こる「窒息・呼吸の妨げ」でした。

また、「熱中症」の重症例も報告されており、暑い時期はこちらも気をつけたいポイントです。

東京都では、こうした睡眠環境における事故の実態を科学的視点から解明するため、保護者へのアンケート調査に加えて、実際に子育て中のご家庭の協力を得て、訪問調査を行いました。

その結果、睡眠時の環境や子どもの行動から事故につながる要因が見つかったため、次章より対策と併せてご紹介します。

こんなところにも危険が!睡眠環境での事故を予防する5つのポイント

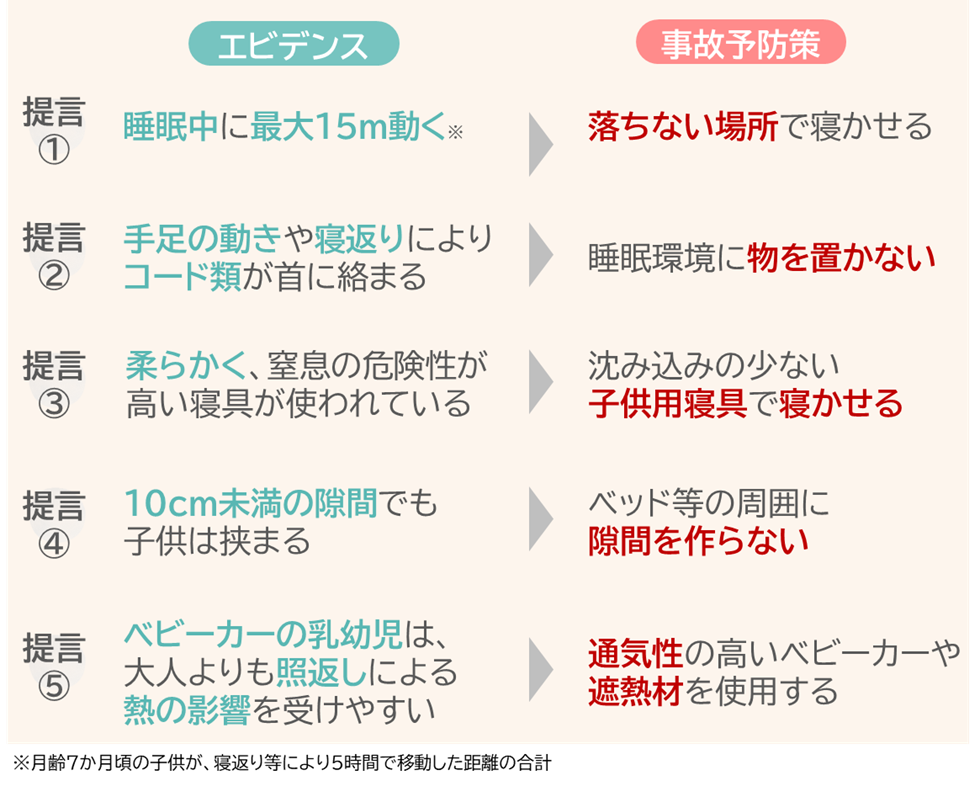

今回の調査から、子どもの睡眠環境で注意すべき点が5つ挙げられます。

具体的な予防策とともに紹介します。

① 落ちない場所で寝かせる

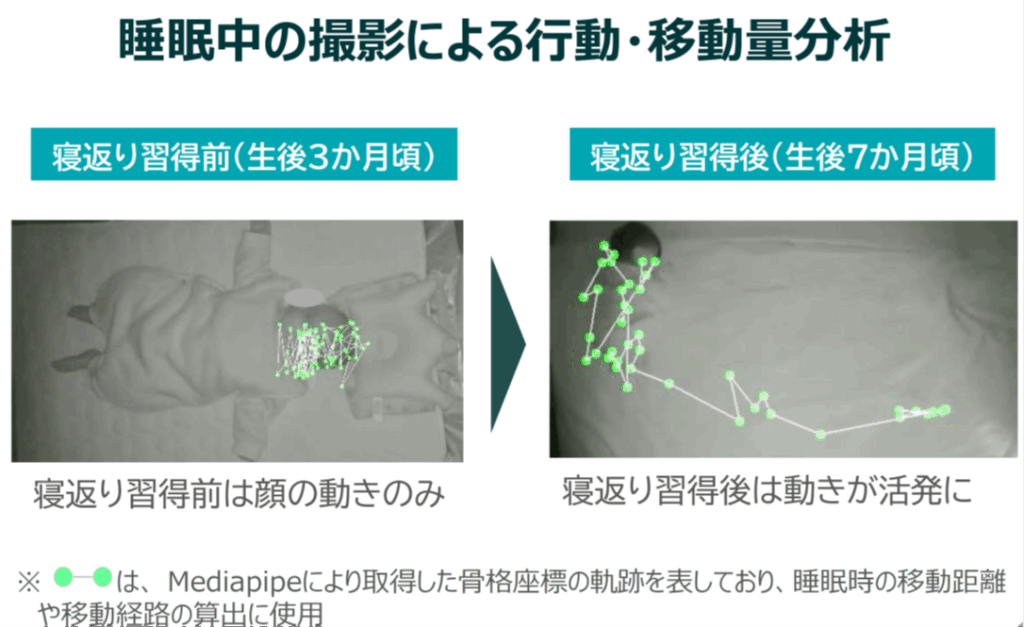

寝返りを習得した子どもは睡眠中も活発に動き、5時間で最大15mも移動することが確認されています。

▶ 予防策

子どもが動き回っても落ちないよう、柵のあるベビーベッドなどで寝かせるようにしましょう。

② 寝ている周りに物を置かない

乳幼児の睡眠中の行動を一晩モニタリングした結果、手足の活発な動きや寝返りが確認されています。また、8割の家庭で、子どもの手足が触れる場所に物が置かれていました。

▶ 予防策

子どもの睡眠環境には、充電器のコードやぬいぐるみなど、窒息や絡まりの危険性がある物は置かないようにしましょう。

③ 沈み込みの少ない子ども用寝具で寝かせる

寝具の硬さを計測したところ、大人用の寝具などに子どもを寝かせている家庭の約6割で顔を埋めて窒息する危険性があることが判明しました。大人用寝具は、硬さが十分でなく沈み込みが大きいものが多いです。こうしたやわらかい寝具に顔が埋まることで、窒息の危険性が高まります。

▶ 予防策

子どもの安全を守るには、沈み込みの少ない睡眠環境をつくることが重要です。子ども用に設計された寝具で寝かせましょう。

④ ベッド等の周りに隙間を作らない

10cm程度の隙間でも子どもは挟まるため、窒息・脱臼などの危険性があります。訪問調査で寝室を計測した約3割の家庭において、ベッドと棚、壁などの間に10cm程度の隙間があることが判明しました。

▶ 予防策

ベッドや家具の配置を見直しましょう。また、隙間パッドなどの対策グッズも活用し、ベッド等の周囲の隙間をなくす工夫をしましょう。

⑤ [外出時]ベビーカーの通気性を高め、熱から子どもを守る

ベビーカーで移動する子どもは大人よりも地面からの熱の影響を受けやすいことが確認されています。

▶ 予防策

通気性の良い素材やハイシートタイプのベビーカー、遮熱材の活用などで暑さ対策をしましょう。

【最近の事例】ベッドインベッドでも思いがけない事故が!?

乳児用のコンパクトなベッド「ベッドインベッド」は、持ち運びが便利で、大人が添い寝をできることから人気です。ところが、寝返りの拍子にベッドインベッドがひっくり返り、子どもが布団に押し付けられて窒息するという事故が発生し、日本小児科学会が注意を呼びかけています。

まとめ

保護者が寝ている間に起こることも多い、睡眠中の子どもの事故。保護者が常にそばで見守り防止することが難しいからこそ、事故を予防するために子どもの成長や発達段階に応じて「危ないところを変える」ことが大切です

※調査結果と提言の詳細は、手軽に読めるポケットブックと報告書をご覧ください。

東京科学大学 工学院機械系 教授

西田佳史先生

今回の調査では、最近開発された画像処理技術を用いた分析を行っています。その結果、寝返りができない子どもでも1時間に数センチ移動すること、寝返りができる子どもは1時間に3メートルも移動することが分かりました。一晩で、子どもは意外と大きく移動します。そのため、乳幼児用ベッドで移動範囲を制限することや、危険な隙間を無くすことなど、日ごろの睡眠環境を確認することが重要です。

日常生活の科学は日進月歩で大きく進んできています。科学的な根拠に基づいた予防策を取り入れ、安全な睡眠環境づくりを進めましょう。

専門家プロフィール

西田佳史先生

工学者・東京科学大学 工学院機械系 教授。人工知能やビッグデータ等を活用して人の行動や心身機能を計測し、子供や高齢者が安全な生活を継続するための技術を研究。子供の事故予防についても長年にわたって取り組んでいる。